“Persatuan hari ini tidak lagi diuji di medan perang, melainkan di ruang digital, tempat algoritma dapat memecah belah lebih cepat daripada peluru.”

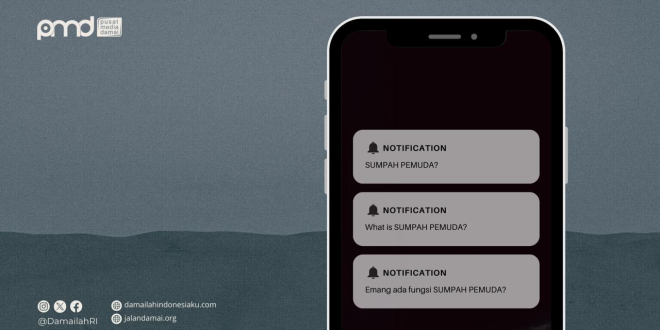

Sumpah Pemuda bukanlah artefak sejarah, bukan pula tanggal merah di kalender nasional atau kutipan wajib di buku pelajaran. Pernyataan eksistensialnya adalah bangsa ini lahir dari kesadaran, bukan warisan; berdiri di atas gagasan, bukan kebetulan. Namun, hampir seabad setelah ikrar 1928 itu, api yang dahulu menyala di dada para pemuda seakan meredup, tertutup dinginnya cahaya layar gawai. Di era digital, persatuan perlahan berubah menjadi polarisasi; nasionalisme larut dalam arus algoritma global; sementara nalar kritis terkikis oleh kecepatan jempol.

Tiga kalimat sederhana bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu pernah menjadi fondasi intelektual dan moral bagi bangsa yang baru bangkit dari belenggu kolonialisme. Sumpah itu bukan hanya pernyataan, melainkan revolusi cara berpikir: dari kesadaran etnis menuju kesadaran kebangsaan, dari kepentingan sempit menuju cita-cita bersama. Kini, sembilan puluh tujuh tahun kemudian, semangat itu kembali diuji oleh bentuk penjajahan yang berbeda lebih halus, lebih canggih, dan lebih berbahaya: kolonialisme algoritmik dan disrupsi informasi.

Perjuangan kebangsaan hari ini berlangsung di ruang yang tak pernah terbayangkan oleh para pemuda 1928 ruang digital. Di sanalah narasi tentang bangsa, identitas, dan masa depan terus dipertarungkan setiap detik. Dari ruang komentar hingga kanal streaming, dari trending topic hingga permainan daring, terbentuklah medan baru pembentukan kesadaran kolektif. Jika dahulu perjuangan berarti merebut tanah dan kekuasaan politik, maka kini perjuangan berarti menjaga kemerdekaan berpikir di tengah banjir data, opini, dan informasi yang saling bertubrukan.

Disrupsi dan Krisis Makna

Kita hidup di masa ketika kecepatan menggantikan kedalaman, dan popularitas menggeser kebenaran. Trending topic sering kali lebih menentukan arah wacana publik ketimbang riset atau data. Laporan Digital 2024 mencatat, masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata hampir empat jam per hari di media sosial, salah satu yang tertinggi di dunia. Namun, riset UNESCO (2023) menunjukkan hanya sepertiga pengguna internet Indonesia yang mampu membedakan fakta dari disinformasi.

Fenomena ini menunjukkan paradoks: kita semakin “terhubung”, tetapi makin sulit memahami. Literasi digital belum benar-benar menjadi budaya berpikir; ia baru menjadi kemampuan teknis. Kita mahir menggunakan teknologi, tetapi belum terampil memilah makna.

Disrupsi digital telah melahirkan generasi yang sangat cepat bereaksi, tetapi semakin jarang merefleksi. Padahal, kemampuan untuk berpikir kritis dan menunda reaksi adalah inti dari kematangan intelektual dan, pada tingkat yang lebih dalam, esensi dari kebebasan.

Dari Sumpah ke Kesadaran Baru

Sumpah Pemuda 1928 lahir bukan dari kebetulan, melainkan dari kesadaran kolektif yang jernih. Para pemuda masa itu membaca realitas kolonial secara tajam: bahwa bangsa yang tercerai tidak akan berdaulat. Kesadaran itu kini perlu diperbarui dalam konteks yang berbeda disrupsi digital dan kolonialisme algoritmik.

Generasi Z dan Alpha adalah pewaris era baru yang tanpa batas geografis. Namun keterbukaan itu datang dengan risiko: derasnya arus informasi sering kali menggantikan otoritas pengetahuan. Kebenaran menjadi cair, tergantung pada siapa yang paling nyaring, bukan siapa yang paling benar.

Maka, menjadi manusia Indonesia adaptif di era ini tidak sekadar berarti bisa mengikuti zaman. Adaptif berarti tangguh secara moral dan intelektual: mampu mengarahkan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemanusiaan dan kebangsaan.

Literasi Digital sebagai Benteng

Literasi digital sejati melampaui kemampuan teknis mengakses atau mengunggah konten. Ini adalah kemampuan memahami konteks, mengenali bias, dan menimbang kebenaran. Tiga pilar penting perlu ditanamkan:

- Kritis terhadap sumber. Tidak semua yang viral layak dipercaya.

- Etis dalam berbagi. Setiap unggahan adalah cermin nilai.

- Kreatif dalam memproduksi. Teknologi harus menjadi medium ekspresi kebangsaan, bukan sekadar alat hiburan.

Dalam konteks ini, pemuda hari ini menghadapi bentuk penjajahan baru colonialism 2.0 yang tak datang melalui kekuatan militer, melainkan melalui algoritma yang mengendalikan perilaku dan opini publik.

Jika generasi 1928 menegaskan kemerdekaan politik, maka generasi digital kini harus memperjuangkan kemerdekaan kognitif: kebebasan untuk berpikir jernih di tengah tekanan kecepatan, opini massa, dan manipulasi data.

Nasionalisme dan Kedaulatan Informasi

Nasionalisme hari ini tidak cukup diucapkan dalam slogan. Ia harus diwujudkan dalam perilaku digital yang berdaulat berpikir kritis, bijak bermedia, dan menghargai keberagaman opini.

Kedaulatan bangsa kini bergeser ke ranah informasi. Siapa yang menguasai data dan narasi, dia menguasai arah peradaban. Karena itu, menjaga ruang digital dari ujaran kebencian, disinformasi, dan intoleransi merupakan bagian dari menjaga demokrasi itu sendiri.

Dalam arti ini, semangat Sumpah Pemuda harus dihidupkan sebagai etos literasi dan etika digital, bersatu bukan hanya dalam tanah air, tetapi juga dalam nalar publik yang sehat.

Api yang Tak Pernah Padam

Seratus tahun setelah Sumpah Pemuda, bangsa ini tidak lagi ditantang untuk mengusir penjajah, melainkan untuk mengendalikan diri di tengah kebebasan tanpa batas. Literasi digital adalah bentuk baru dari nasionalisme intelektual cara bangsa ini mempertahankan kedaulatan akalnya.

Generasi muda Indonesia perlu memahami bahwa teknologi bukanlah musuh, melainkan medan perjuangan. Di sanalah nasionalisme diuji: apakah kita akan menjadi pengguna yang pasif atau pencipta yang sadar?

Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir dari kecanggihan alat semata, tetapi dari kedewasaan berpikir. Bangsa yang besar bukan hanya yang berani berinovasi, melainkan yang berani berpikir kritis dan beretika di tengah disrupsi.

Pada akhirnya, Sumpah Pemuda adalah ajakan abadi untuk berpikir bersama sebagai bangsa.

Dan di abad digital ini, bentuk paling modern dari sumpah itu adalah kesediaan untuk berpikir jernih di tengah kebisingan.

Karena kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, melainkan bebas dari manipulasi pikiran.

Dan di era algoritma ini, berpikir kritis adalah bentuk tertinggi cinta Tanah Air.