Senantiasa, dalam menilai bulan Ramadan yang lekat dengan ibadah puasa dan pemaksimalan ibadah-ibadah lainnya, untuk tak melupakan ibadah-ibadah sosial seakan menjadi identitas para muslim kontemporer. Entah apa kekongkretan anjuran atas nilai-nilai sosial ibadah puasa Ramadan di situ, dan entah apa pula ukuran kekontemporeran pada istilah para muslim kontemporer itu, adalah hal-hal yang patut untuk direnungkan untuk kali pertamanya.

Orang butuh belajar pada Kierkegaard, seorang pemikir eksistensial, yang terkenal dengan sinismenya pada agama yang sekedar selebrasi dan trend semata. Apakah ketika orang memilih untuk bersunyi diri pada bulan Ramadan, dimana kebanyakan bentuk ibadah, khususnya ibadah puasa, adalah untuk diri sendiri (yang bahkan konon bukan untuk Tuhan), sudah dengan sendirinya abai atau melanggar trend ibadah-ibadah sosial seperti yang dianjurkan?

Logika individual yang mendasari bulan Ramadan pada dasarnya, bahkan seorang muslim yang bodoh sekali pun, dapat ditemukan dalam perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Dari penekanan individualitas ibadah puasa dapat dipahami bahwa yang terpenting, sebelum beranjak pada orang lainnya, beranjak dari diri sendiri adalah langkah awal yang mesti dikuasai. Bagaimana mungkin menolong orang lain dapat dilakukan sementara dirinya sendiri dalam ancaman?

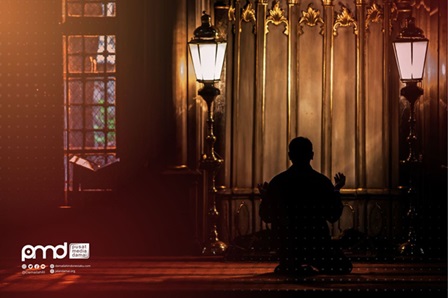

Ujung dari ibadah puasa yang konon untuk diri sendiri, bagi saya, adalah sebuah sasmita bahwa bulan Ramadan dengan segala bentuk ibadah di dalamnya adalah sebentuk proses penemuan jatidiri. Atau setidaknya, sebentuk proses pengenalan diri sendiri dalam rangka untuk mengenal yang lainnya.

Al-Qur’an sendiri mengabarkan bahwa manusia terdiri dari beberapa diri yang menyertainya: diri ammarah, lawwamah, dan muthmainnah—meskipun al-Ghazali kemudian menambahkan lagi 4, sementara menurut redaksi lain ada pula yang menambahkannya lagi 3. Yang terang, dalam perspektif ini, ibadah puasa adalah sebuah momen dimana diri-diri itu lebih mudah untuk menyembul dan dikenali.

Urgensi untuk mengenal diri sendiri sebelum mengenal yang lainnya sebenarnya adalah sebentuk rahasia dalam beragama, berkeyakinan, dan bahkan berkehidupan. Secara pragmatis, dalam psikologi humanisme, konon orang-orang yang dianggap berhasil adalah orang-orang yang dapat menemukan dan kemudian menjalankan perannya secara baik (aktualisasi diri). Maka, sederhananya, bagaimana mungkin orang akan berhasil mengaktualisasikan dirinya tanpa cukup mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu?

Dari laku ibadah puasa orang menjadi paham kenapa diri ammarah perlu diolah dengan ibadah-ibadah kalbu seperti halnya sabar, sementara diri lawwamah perlu diolah dengan menahan lapar dan haus, dan itu semua diperlukan untuk tegaknya diri muthmainnah yang konon adalah bagian dari manusia yang ridha dan diridhai (berkenan dan diperkenankan). Bukankah berkenan dan diperkenankan inilah yang menjadi tujuan teragung setiap muslim, yang sudah pasti menjadi awal sekaligus diharapkan menjadi akhirnya?