Antropolog Clifford Geertz menyebut bahwa ulama di Indonesia memiliki peran sebagai cultural broker. Istilah ini memiliki sejumlah makna. Antara lain, perantara antara pemerintahan dan masyarakat. Dalam artian menjembatani antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, cultural broker juga dimaknai sebagai penghubung antara kelompok masyarakat yang berbeda adat dan kebudayaan agar saling mengenal dan tidak berkonflik. Terakhir, cultural broker juga dapat dimaknai sebagai sosok yang mampu menegosiasikan dimensi keislaman dan keindonesiaan sekaligus membangun jembatan bagi kedua unsur tersebut.

Konsep ulama sebagai cultural broker ini relevan kiranya dikembangkan dalam konteks kekinian dan diperluas jangkauannya tidak hanya spesifik merujuk pada ulama, namun tokoh agama dalam konteks yang lebih luas. Jika kita melihat lanskap keagamaan di Indonesia hari ini, harus diakui masih ada sejumlah persoalan yang mengancam. Salah satunya adalah upaya membenturkan antara dimensi keindonesiaan dan keislaman.

Upaya ini dilakukan oleh kelompok konservatif yang memiliki agenda purifikasi alias kemurnian Islam. Bagi mereka, Islam sejati yang kaffah itu tidak boleh bersenyawa dengan unsur lain, seperti dimensi kearifan lokal atau prinsip kebangsaan. Pandangan yang seperti itu lantas melahirkan perilaku keagamaan yang anti-lokalitas dan alergi pada nasionalisme. Alhasil, Islam kerap dipertentangkan dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Di tengah kencangnya upaya membenturkan keislaman dan keindonesiaan inilah, peran tokoh agama sebagai cultural broker sangat relevan. Dalam konteks ini, para tokoh agama idealnya mampu menjadi semacam negosiator yang menjembatani antara keislaman dan keindonesiaan. Menjembatani dimensi atau unsur keindonesiaan dan keislaman kiranya mustahil dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan negosiasi identitas.

Kegalauan Identitas Kalangan Milenial dan Generasi Z

Saat ini, sebagian muslim di Indonesia tengah mengalami semacam kegalauan identitas, terutama di kalangan milenial dan gen Z. Mereka cenderung kesulitan meneguhkan identitas mereka sebagai umat Islam m di satu sisi dan sebagai warga Indonesia di sisi lain.

Di titik inilah negosiasi identitas itu menjadi mutlak. Negosiasi identitas adalah proses mencari titik temu antara dua identitas yang saling bersimpangan. Negosiasi identitas dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor.

Pertama, value content, yakni penilaian atau evaluasi atas nilai atau budaya yang dianut oleh kelompok tertentu. Dalam konteks keislaman dan keindonesiaan, value content ini merujuk pada fenomena ketika sebagian umat Islam menganggap banyak tradisi dan budaya asli Nusantara yang tidak ada dalam ajaran atau teks Islam.

Kedua, salience atau rasa keanggotaan seseorang dari kelompok tertentu. Dalam konteks dinamika antara keindonesiaan dan keislaman, fenomena salience itu mewujud pada munculnya anggapan dari kalangan konservatif bahwa menjadi muslim itu harus melepas identitas budaya keindonesiaan dan mengadaptasi budaya Arab atau Timur Tengah yang menjadi asal lahirnya Islam.

Prinsip negosiasi adalah mencari jalan tengah yang mengakomodasi dua kepentingan yang berbeda. Negosiasi bukan tentang siapa yang menang dan kalah, namun mencari jalan tengah yang adil. Demikian pula dalam konteks identitas keislaman dan keindonesiaan. Negosiasi tidak untuk mencari siapa yang menang, benar, atau kuat. Melainkan untuk mencari jalan tengah yang akomodatif.

Negosiasi Identitas Mencegah Konflik Sektarian

Dalam konteks inilah, para tokoh agama seperti ulama, ustad, kiai, atau influencer keislaman bisa mengedukasi umat untuk mengambil jalan tengah antara dimensi keagamaan dan kebangsaan.

Bahwa menjadi muslim yang kaffah bisa dilakukan tanpa harus melepaskan, apalagi bersifat anti dengan dimensi keindonesiaan. Identitas keindonesiaan diekspresikan dalam nuansa keislaman. Demikian pula sebaliknya. Dimensi keislaman tidak harus selalu merujuk pada identitas kearaban atau Timur Tengah.

Sebagai sebuah agama, Islam bisa diekspresikan ke dalam beragam wajah kultural, salah satunya yang mewujud pada keislaman di Nusantara. Islam Nusantara merupakan prototipe ideal bagaimana persenyawaan Islam dan lokalitas tanpa mengurangi apalagi mereduksi sakralitas Islam itu sendiri.

Di masa lalu, para ulama Nusantara juga berperan sebagai cultural broker. Mereka menegosiasilan identitas keislaman dan keindonesiaan dengan beragam cara. Antara lain, mengadaptasi budaya asli Nusantara ke dalam Islam atau biasa disebut islamisasi budaya Nusantara. Para pendakwah Islam periode awal tidak serta merta menghapus budaya asli Nusantara. Alih-alih, mereka justru mengislamkan budaya tersebut.

Lagu atau tembang Jawa yang awalnya bermuatan animisme dinamisme diganti liriknya menjadi lebih islami. Wayang yang berbasis pada epos Hindu Mahabarata digubah ulang dengan pendekatan seni islami. Dan masih banyak contoh lainnya yang menggambarkan bagaimana identitas Islam dan Indonesia itu dinegosiasikan dan dikompromikan.

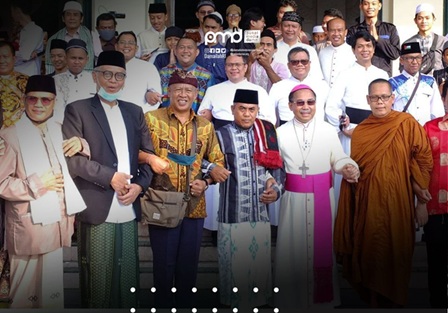

Sedangkan peran tokoh agama sebagai cultural broker hari ini tampak pada keberadaan para ulama, kiai, atau ustad moderat. Para tokoh agama moderat itu tidak terjebak pada sekulerisme yang memisahkan antara agama dan negara. Namun, mereka juga tidak terjebak pada konservatisme, yang anti pada lokalitas dan nasionalisme.

Peran tokoh agama sebagai negosiator identitas keislaman dan keindonesiaan sangat dibutuhkan. Apalagi di tengah kencangnya arus arabisasi dan transnasionalisasi ideologi. Negosiasi identitas itu sangat penting untuk meredam transformasi gerkas puritanisme ke arah ekstremisme.

Kita patut berkaca pada negara-negata di Timur Tengah yang banyak dilanda konflik sektarian. Salah satu faktornya adalah kegagalan mereka adalah menegosiasikan identitas keislaman dan identitas nasional. Kita tentu tidak ingin mengikuti jejak negara-negara tersebut. Maka, negosiasi identitas keislaman dan keindonesiaan adalah syarat utama menjaga bangsa ini tetap damai dan steril dari ancaman konflik sektarian.