Load up on guns, bring your friends

It’s fun to lose and to pretend

—Smells Like Teen Spirit, Nirvana

Pernah pada suatu masa menjadi “kiri” akan dipandang sebagai seksi, seperti kalau tak melakukan free sex akan dipandang tak gaul alias utun. Menjadi “kiri” dan melakukan free sex adalah dua hal yang memang berbeda, namun keduanya ternyata memiliki akar historis yang sama: represi.

Marxisme, yang juga mengklaim sebagai “kiri,” pada era Soeharto sempat menjadi aktor utama atas sengkarut kekuasaan yang terjadi. Ia pun menjadi kambing-hitam dan akhirnya direpresi pada era orde baru itu. Ketika kran demokrasi terbuka lebar-lebar pada 1998, dan orde baru tumbang, “kiriisme”—atau paham-paham yang mengklaim sebagai progresif—seakan menjadi pahlawan dan obyek pemujaan dimana kalau tak bersentuhan dengannya akan terasa kudet. Maka, pasca 1998 itu semaraklah buku-buku dan berbagai merchandise yang kekiri-kirian tak peduli bahwa di baliknya juga turut andil logika kapital yang sebermulanya begitu diibliskan oleh kebudayaan “kiri.”

Demikian pula fenomena free sex yang sempat direpresi di masa Viktorian di Inggris. Tercatat “revolusi hasrat” kemudian menjadi gaya hidup di Eropa dan menginspirasi berbagai gerakan counter culture semacam kaum hippies, generasi bunga, dan juga New Age yang pernah memadukan campur-baur spiritualitas dan mempropagandakan kehidupan yang tanpa komitmen.

Setali tiga uang dengan fenomena radikalisme keagamaan yang di hari ini sudah menjadi semacam counter culture—yang kemungkinan besar memiliki pula keterkaitan dengan kalangan “kekirikirian” pasca ’98 di Indonesia dan para pendamba free sex. Pasca ’98 pun sebenarnya di Indonesia radikalisme keagamaan juga menyalib atau memikul nasib yang sama dengan golongan “kiri”: pernah direpresi. Maka, ia pun sebenarnya juga tak pernah berpikir untuk menang sebagaimana prinsip utama gerakan-gerakan counter culture. Pada dasarnya mereka hanya ingin menegaskan sebuah eksistensi, bahwa mereka—meskipun tak berkeinginan untuk menang—ada.

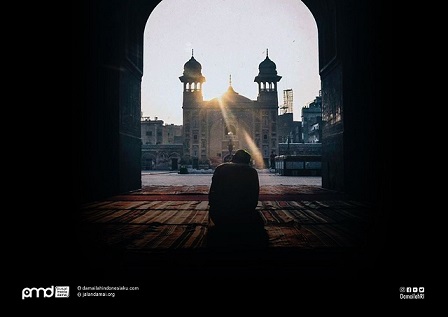

Isu soal pengontrolan rumah-rumah ibadah yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu, yang jelas-jelas mengalami pemlintiran dan sudah diklarifikasi oleh BNPT (https://jalandamai.org), bukanlah sebentuk pembatasan ekspresi-ekspresi keagamaan di masjid-masjid atau surau-surau sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan selama ini.

Pada corak masyarakat tradisional, dimana digitalisasi kehidupan belum terjadi, kedudukan masjid dalam menjaga suatu paham dari sebuah masyarakat memang cukuplah efektif. Dari berbagai kasus yang ada selama ini radikalisasi atau penanaman suatu paham lazim terjadi dengan cara menduduki masjid terlebih dahulu. Ketika masjid sudah dapat diduduki, maka kalangan yang berkecenderungan radikal itu akan ringan untuk menentukan ta’mir-nya, yang kemudian para khotib-nya akan dipilih menurut selera mereka.

Namun, di era sekarang dimana konfigurasi sosial sudah berubah, sebagaimana “kiriisme” yang tak lagi tergantung pada ruang sekretariat dan free sex tak lagi mengandalkan kost-kostan atau kontrakan, masjid pun tak lagi menjadi pilihan bagi terjadinya peristiwa radikalisasi agama. Karena agama sudah menjadi salah satu gaya hidup dan aspirasi-aspirasi radikalisme keagamaan lebih memilih untuk bersuara laiknya suara-suara gerakan counter culture, maka pengajian ataupun ceramah-ceramah keagamaan sudah jamak dilakukan di rumah-rumah pribadi, perkantoran, ruang-ruang maya, dan ruang-ruang yang jauh dari kesan keagamaan.

Dengan demikian, bukanlah masjid ataupun tempat-tempat ibadah lainnya yang semestinya mendapatkan perhatian, namun satu hal yang kini mesti dimengerti, bahwa agama sudah menjadi salah satu gaya hidup. Berbicara gaya hidup tentu saja adalah berbicara tentang hal-hal yang tak substansial. Ibarat trend ponsel yang dikendalikan oleh hasrat dan kapital (yang oleh Lyotard diistilahkan sebagai “ekonomi libidinal”), berbicara gaya hidup tentu saja adalah berbicara tentang hal-hal yang tak substansial atau sekedar libidinal.

Maka, dengan memperhatikan watak dari gaya hidup yang bersifat libidinal dan prinsip gerakan-gerakan counter culture yang tak ingin menang, seyogyanya perlawanan yang dikobarkan menggunakan juga gaya hidup dan budaya-budaya tandingan. Hasrat untuk tak ingin menang yang mendasari gerakan-gerakan budaya tandingan adalah celah yang dapat dimanfaatkan oleh kebudayaan arus utama untuk “membuang” mereka secara sosial. Sebab, mereka memang ingin dibuang, tak dianggap, atau untuk meminjam istilah lagu dari Nirvana, “Nevermind.”