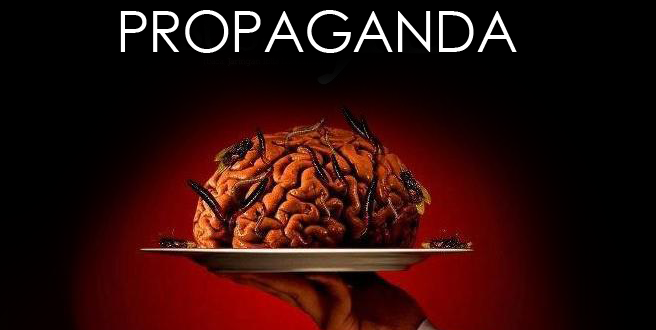

Jaringan kelompok radikal di Indonesia terus berdiaspora. Melalui propaganda, banyak WNI yang terhasut menjadi partisan mereka. Sementara, pemerintah tidak memiliki aksesibiltas yang cukup untuk menggalang “ide damai” ke setiap sudut pelosok daerah. Meski internet telah memangkas batas teritori yang memungkinkan setiap pengguna bertatap muka secara virtual, tetapi, seperti disebut James Brook dalam Resisting the Virtual Life, komunikasi virtual selalu bersifat destruktif.

Kabar terakhir, Datasemen Khusus 88 Antiteror bersama Kemensos memulangkan 75 WNI paska dideportase otoritas keamanan Turki. Dari 52 WNI—yang salah satunya adalah Triyono, mantan PNS Kemenkeu—diduga terlibat dan bergabung dengan jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Beberapa di antaranya dipulangkan dari Jepang dan Singapura.

Meski pemerintah memberikan inisiasi preventif dengan “terapi sosial-psikologis-religius” terhadap 75 WNI tersebut, tetapi usaha ini tidaklah prospektif. Karantina adalah usaha periodik, sehingga penting menghadirkan solusi lain yang lebih prospektif.

Bila dicermati detail, keterlibatan 75 WNI dengan gerakan radikal itu memiliki jejak akademik yang mumpuni. Lebih 50 persen WNI yang tersangkut jaringan ISIS itu memiliki predikasi pendidikan yang baik, well educated. Buktinya, setelah diidentifikasi, beberapa di antaranya adalah lulusan institusi Perguruan Tinggi (PT) ternama, seperti Sekolah Tinggi Ekonomi Makassar, Universitas Brawijaya, hingga magister di Australia.

Berdasarkan kenyataan di atas, doktrin radikal tidak sekadar dijuruskan bagi masyarakat berpendidikan rendah, tetapi juga menyasar kaum well educated dan kelas menengah. Setidaknya, keterlibatan banyak WNI dengan latar belakang pendidikan mumpuni telah memutus prasangka obyek doktrinasi radikal yang selama ini banyak berpusat pada kalangan grass root dengan pendidikan rendah dan ekonomi bawah.

Interreligius

Banyak pihak menyimpulkan, ihwal “memilukan” ini berkait-kelindan dengan “dihapuskannya” Pendidikan Pancasila pada materi pembelajaran di Perguruan Tinggi. Usaha memutus siklus radikal—atau lazim disebut deradikalisasi—mestinya didukung melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila seyogyanya menjadi “narasi agung” memupuk toleransi dan keguyuban atas keberagaman.

Namun begitu, selain faktor terputusnya proses ajar Pancasila, menguatnya paham radikal juga ditengarai karena minimnya pendidikan interreligius. Pengayaan wawasan melalui pendidikan interreligius akan menampilkan spektrum damai bagi setiap peserta didik.

Setelah pemerintah “mewajibkan” pendidikan agama di setiap jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, hal ini harus juga dibarengi dengan basis pengajaran interreligius: mengenalkan nilai humanis setiap agama di Nusantara. Pengajaran agama “monoreligius” perlu dibenahi dengan mengembangkan pendidikan “interreligius”.

Pendidikan interreligius memandang setiap doktrin agama sebagai modal inspiratif kekuatan moril untuk menggalang nilai konstruktif kehidupan manusia: keadilan, keberagaman, dan kedamaian. Pengajaran interreligius bukanlah instrumen untuk “memutus” dan “mendangkalkan” akidah agama tertentu, tetapi justru sebagai basis pengayaan untuk memberangus paham primordial.

Selama ini, pengajaran materi agama “monoreligius” tampak formalistik dan tertutup. Model ini justru menumpulkan hakikat kemanusiaan karena klaim “yang lain salah”. Disadari atau tidak, paham demikian adalah episentrum lahirnya praktik ekstrem-radikal. Begitu juga, orientasi capaian kuantitatif yang dibuktikan dengan angka nilai ujian, sebagaimana ditampilakan sistem ajar monoreligius, bukanlah menjadi ukuran keberhasilan utama.

Peter Huff mencatat 4 karakter penting radikalisme: pertama, secara sosiologis, radikalisme selalu diidentikkan dengan prinsip keberagamaan yang ketinggalan zaman, kolot, dan tidak relevan. Kedua, secara kultural, radikalisme menunjukkan kecenderungan kepada sesuatu yang vulgar dan acuh terhadap prinsip intelektual. Ketiga, secara psikologis, radikalisme ditandai dengan sikap arogansi, otoritarianisme, dan kasar. Keempat, secara intelektual, radikalisme terbentuk oleh tidak adanya kesadaran sejarah dan nihilnya kemampuan berpikir kritis.

Prinsip radikalisme yang disampaikan Huff di atas adalah domain karakter pendidikan interreligius. Pendidikan interreligius selalu mengandalkan prinsip dialog, berpaham kritis, dan laku dinamis sesaui dengan diskursus hari ini. Dalam pendidikan interreligius ini, realitas masyarakat plural dimaknai bukan sebagai hal yang terpaksa dan tiba-tiba, tetapi—seperti bagi Michael Grimmit (2006)—dianggap sebagai relasi saling melengkapi. Dengan begitu, pendidikan interreligius penting untuk terus digelorakan sebagai bagian kontra propaganda melawan gerakan radikal. Semoga.