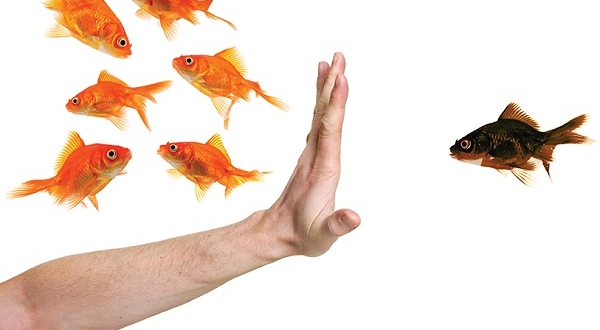

Sikap intoleransi di negeri ini belum kunjung reda. Sebaliknya, kekerasan atas nama agama kian marak terjadi. Persepsi tentang kebenaran Tuhan menjadi ring perebutan antar umat beragama. Bukan hanya fisik dan psikis, penghancuran suatu agama juga dilakukan melalui tangan-tangan negara berupa pengakuan suatu agama dan pengabaian terhadap agama lain. Tidak sedikit agama para leluhur yang tidak diakui eksistensinya oleh negara yang pada gilirannya mencipta penindasan terhadap pemeluknya. Hal itu dilakukan oleh beberapa orang yang mengklaim memegang otoritas kebenaran secara sepihak. Pemeluk agama mayoritas menindas yang minoritas.

Awalnya mereka menganggap orang yang berbeda sebagai ‘sesat’ dan ‘kafir’. Istilah tersebut tidak hanya menyudutkan pandangan yang berbeda, tetapi juga menempatkannya sebagai yang salah, keliru dan menyesatkan. Oleh karenanya, dalam beberapa kasus mereka menuntut orang-orang yang berbeda paham untuk menentukan dua pilihan yang sama-sama sulit, bertaubat yakni mengikuti ajarannya atau membuat agama baru.

Dalam banyak kasus di Indonesia, kejadian tersebut menimpa beberapa kelompok aliran dalam Islam seperti Ahmadiyah, Syiah, dan beberapa lainnya. Mereka dianggap sebagai aliran sempalan yang keluar dari aqidah yang dianut kelompok mainstream. Mereka dituntut untuk mengikuti paham yang sama dan tidak keluar dari keyakinan pokok agama. Jika tidak, justifikasi negatif, cacian dan bahkan kekerasan fisik menjadi taruhannya.

Persoalan menjadi runyam, manakala pelaku kekerasan tersebut merasa memiliki legitimasi dari dalil-dalil agama. Dalam Islam, hingga saat ini, al Qur’an dan hadits seringkali dijadikan landasan untuk melakukan aksi pemaksaan, perusakan, dan pemukulan terhadap kelompok yang lain. Tidak hanya perilaku anarkhis yeng ditujukan terhadap yang berbeda, bahkan orang-orang yang membelanya diperlakukan sama.

Ditengarai bahwa persoalan kekerasan agama dan penolakan terhadap kebhinekaan berakar tunggal dari pemahaman yang tidak utuh dan dalam tentang agama orang lain, bahkan juga agamanya sendiri. Ungkapan Max Muller, He who knows one, knows none; “dia yang (hanya) tahu satu (agama), sesungguhnya ia tidak tahu apa-apa (termasuk agamanya sendiri)” bisa dijadikan hepotesa awal melihat kekerasan bernuansa agama ini.

Terus terang saja, dalil-dalil al Qur’an maupun Hadits yang mereka gunakan sebagai landasan perilakunya tersebut, pada umumnya hanya dibaca dan dipahami secara tekstual tanpa lebih jauh memahami konteks yang melatar belakangi (asbab al nuzul) lahirnya teks tersebut. Pandangan umat seperti inilah yang menjadi titik berangkat bagi pegiat toleransi untuk memberikan pemahaman yang detail tentang kandungan sebuah teks. Maka pagelaran toleransi dilakukan dengan berbagai seminar, simposium, dan workshop guna meminimalisir tindakan-tindakan intolernasi. Para pemangku pendidikan seperti pengasuh dan ustadz di berbagai pesantren juga dilibatkan. Asumsinya, merekalah yag harus menyampaikan pendidikan toleransi kepada anak didik.

Namun diakui atau tidak, hasil dari kegiatan tersebut hanya sampai di kerongkongan belaka. Peserta yang pernah mengikuti kegiatan tersebut hanya pandai wacana toleransi tetapi belum bisa bertoleransi dengan baik di dunia nyata. Buktinya, beberapa kiai di Jawa Barat yang saya anggap pandai dalil-dalil toleransi justru gagap ketika dihadapkan dengan perbedaan agama-agama di dunia nyata. Penelitian saya yang bertajuk “Pluralisme Di Mata Tokoh Agama” yang saya lakukan setahun yang lalu menunjukkan hal itu. Artinya, toleransi yang dikembangkan hanya berupa kemasan kosong yang tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan nyata. Selebihnya, apa yang mereka lakukan soal toleransi tidak lebih dari perebutan tafsir soal toleransi dalam al Qur’an. Dan, biarlah dunia maya yang melakukan ini karena sama-sama tidak riil.

Fakta lain soal kegagalan kegiatan-kegiatan berbasis pendidikan toleransi itu adalah tidak mampunya peserta didik beradaptasi dengan pluralitas agama, suku, dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Beberapa bulan yang lalu, saya memberangkatkan mahasiswa yang selama ini dibimbing soal toleransi dengan berbagai pemahaman dalil-dalil al Qur’an dan hadits. Mereka dihadapkan langsung dengan perbedaan yang ada di salah satu desa di Jawa Barat. Sekalipun mereka kenyang dengan wacana toleransi, namun tetap gamang dan kikuk di masyarakat. Beberapa mahasiswa bahkan masih terjebak di wilayah fiqhiyah, halal haram dan sesat kafir. Kecuali itu, satu bulan kemudian barulah mereka bisa berinteraksi secara sosial setelah mengalami dan memahami pluralitas sebagai niscaya.

Sebaliknya, di waktu yang berbeda, mahasiswa yang belum mengenal wacana toleransi lebih cepat beradaptasi dengan berbagai pluralitas di masyarakat. Cara penghormatan terhadap agama lain tidak berupa halal haram tetapi lebih kepada pemaknaan kebaikan antar sesama. Mereka tidak hanya bisa toleran terhadap agama lain, tetapi terhadap anjing dan babi yang selama ini diharamkan dalam islam lebih tergiring soal pemaknaan dan pemanfaatan kedua hewan tersebut. Dari sini terlihat kegiatan manakah yang lebih menjanjikan tegaknya toleransi antara pegiat yang mewacanakan toleransi dan mentoleransikan sikap.

Oleh karena itu, penting menggeser pola pendidikan toleransi dari sekedar wacana dan pidato di kelas menuju tindakan konkret toleran di masyarakat. Perdebatan di podium dan mimbar soal perbedaan agama-agama memang perlu tapi bukan segalanya. Hanya tindakan konkret dan pengalaman hiduplah yang mengantarkan seseorang bisa arif memaknai perbedaan, termasuk perbedaan agama, ras, suku, dan lain-lain. Selain itu, hanya pendorong belaka bukan penentu tegaknya toleransi. Wallau a’lam.