Hingga detik ini Indonesia masih menempati jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, sekitar 85-90 persennya adalah populasi Muslim. Karena itu pengalaman kebangsaan dan kenegaraan Indonesia tidak bisa lepas dari dinamika masyarakat Muslim. Suka tidak suka, tampak tidak tampak, masyarakat Muslim Indonesia punya tanggung jawab besar atas peradaban bangsa dan negara.

Pengalaman umat Islam di Indonesia punya latar belakang belakang dan cerita unik. Umat islam di negeri ini punya pengalaman panjang berdialektika dan berdialog dengan berbagai pemahaman (isme) dan tradisi yang sudah lebih dulu ada. Gagasan keagamaan, terutama dari kalangan ortodoksi Islam, diterjemahkan dalam bentuknya yang paling profan, bahkan seringkali terkesan keluar dari batas sakralitas agama, meski sejatinya gagasan itu tetap bagian dari gagasan keagamaan.

Pengalaman dialektika antara gagasan keagamaan (Islam) dengan realitas sosial itulah yang membuat umat Islam beserta agenda-agenda keagamaannya tetap bertahan dan tidak pernah tersungkur dalam sejarah panjang peradaban Nusantara. Meskipun, gejolak sosial di negeri ini tak pernah berhenti sejak Islam mulai disebar secara massif di sekitar 5 abad yang lalu. Gejolak sosial yang dimaksud terjadi sejak di masa kolonialisme hingga masa demokratisasi belasan tahun terakhir.

Kemampuan elit Muslim dan juga umatnya dalam menerjemahkan ajaran agama dalam bingkai kenegaraan yang ‘sekuler’ lahir dari kesadaran sosial, historis, dan intelektual. Sejumlah tokoh elit Muslim Indonesia nyatanya telah berhasil menjadi jembatan antara kepentingan agama dan kepentingan negara dengan menjadikan kepentingan publik (umat) sebagai pondasi keduanya.

Terkait kesadaran sosial, historis, dan intelektual Muslim Indonesia dapat tercermin dari sejumlah argumentasi penerimaaan asas kenegaraan yang bukan otokrasi. Argumenhtasi penerimaan demokrasi dan Pancasila misalnya, lahir dari sejumlah pergumulan intektual tentang ada atau tidaknya perintah agama yang sharih (jelas) terkait bentuk negara. Karena tidak ada, maka urusan kenegaraan dan kebangsaan murni berada di ranah ijtihad.

Itu baru dari sisi rasionalitas, belum sisi lain yang lebih humanis seperti pendekatan sosiologis dan historis. Pengalaman sosiologis-historis dapat berasal dari dua arah, dari eksternal dan internal. Eksternal maksudnya adalah pengalaman sosilogis historis bangsa dan peradaban lain dan internal adalah pengalaman bangsa sendiri dalam menyikapi sejumlah masalah.

Gagasan radikalisme, dalam berbagai wujudnya –baik yang berbasis pada agama atau lainnya-, adalah bentuk nyata masyarakat yang gagal memahami realitas sosial, historis, dan intelektual. Masyarakat ‘gagal paham’ ini biasanya bersifat leterlet terhadap sejumlah teks yang ia baca. Padahal, teks itu sendiri tak bisa melakukan apapun, kosong, dan tak berfaidah jika tak ditarik atau dimasukan ke dalam ruang konteks.

Sebut saja gagasan khilafah yang diimpor oleh sejumlah organisasi Islam transnasional yang merupakan produk dari praktek kasat mata dunia Islam. Praktek kepemimpinan tunggal sejumlah dunia Islam hingga resmi dibubarkan pada 1924 di Turki dijadikan alasan bahwa inilah praktek sejati bernegara yang tidak bertentangan dengan konsepsi agama (Islam). Namun di sisi lain, propaganda tersebut terkesan menutup mata terhadap sejumlah penyimpangan, baik secara konsep dasar maupun konsep partikular, yang terjadi pada dunia kekhilafahan.

Para pengagung propaganda ini seakan lupa bahwa khilafah yang mereka banggakan sesungguhnya adalah peradaban mundur dari peradaban kenabian. Merujuk pada Ibnu Taimiyah, khilafah nubuwwah hanya berkisar sekitar 30 tahun yaitu hanya di masa Khulafa’ Rasyidun, ini pula yang fixed dalam rujukan sejumlah hadits Nabi. Sisanya (Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan sebagainya) sebagaimana yang mereka banggakan, adalah praktek kekaisaran model Bizantium dan Persia. Ciri utamanya terletak pada transisi kekuasaan dimana pada selain khilafah nubuwah kekuasaan diraih secara turun temurun dan dinasti, satu hal yang Nabi sendiri tidak pernah mencontohkan.

Belum lagi soal praktek partikular (keseharian) dari khilafah yang dibanggakan itu dimana banyak hal yang sesungguhnya adalah penyimpangan perilaku keagamaan. Dalam sejarah bukan barang baru jika dalam kekhilafahan yang dipropagandakan itu terdapat sejumlah fakta saling bunuh antar saudara, bahkan antar ayah dan anak, demi sebuh tahta. Itu belum termasuk dari penyimpangan personal yang dilakukan sejumlah khalifah dalam pelaksanaan syariat Islam, seperti mabuk-mabukan. Akankah mereka selalu menutup mata atas fakta seperti ini?

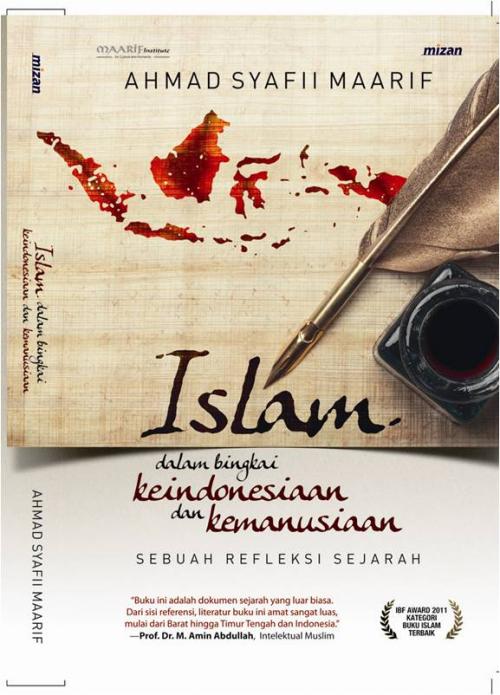

Buku berjudul “Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah” karya Buya Ahmad Syafii Maarif memberikan pencerahan luar biasa pada masyarakat muslim Indonesia. Dalam buku ini, permasalahan yang ada dalam artikel ini akan diulas secara tuntas dengan referensi yang sangat kaya, mulai dari Barat Timur Tengah dan Indonesia. Refleksi sejarah dan pengalaman umat Islam Indonesia yang dikemukakan Buya menyadarkan kita semua bahwa selain memiliki ciri keberagamaan yang khas, Islam Indonesia –baik sebagai gagasan ataupun gerakan- adalah model paling ideal untuk memahami, menjalankan, dan membumikan ajaran Islam di tanah Nusantara. Selamat membaca!